合格後の独立に向けて、行政書士試験の受験勉強中にできることはありますか?

【この記事は2025年11月に公開しています】

【目次】

@そのへんの法学生さん

大学2年生です。例えば来年行政書士に受かるとしてそれまでに僕が出来ることはあるでしょうか??

@kiyosi

非常に興味深い質問ですね。コメントで返せるキャパを超えそうなので、動画を作って回答します。一週間ほどお待ちください。

@そのへんの法学生さん

返信ありがとうございます!大学4年生から行政書士として活動を始められるのが理想です!となると、来年の行政書士試験を受験し合格発表までに1年2.3ヶ月ほど猶予があるのでそれまでに勉強以外で自分に出来ることは何だろうと考えた次第です!よろしくお願いします!

↓動画でも解説しています↓

私にも子供がいる。だから他人事とは思えない

こんにちはキヨシです。

今回は、YouTubeのコメント欄にいただいた、大学2年生の方からの質問に対するアンサー記事をお届けします。

私は普段コメントを頂いたらコメントで返す、ということしかやっていないのですが、今回の質問は私のハートに火をつける内容だったので、見た瞬間に動画と記事にしようと思いました。

というのは、私にも息子がいまして(まだ大学生ではないのですが)、そして、まあ親として当たり前のことですが、常に息子の将来のことを考えています。

息子がより良い人生を歩めるような環境を作り、そして、時には私なりのアドバイスを送るということをしています。

なので、今回質問をいただいた「そのへんの法学生」さんは赤の他人とは思えない。

そこで、この動画では、まさに私が息子の将来のために考えていることをそのまま伝えるような内容になります。

ガチの内容になります。なので、ちょっと長くなります。

だけど、これからの若者がよりよい人生を送るために非常に有益な内容だと思っていますので、ぜひ最後まで読んでください。

なお、最初にお断りしておきますが、

私は息子に「行政書士になってほしい」とは全く思っていません。

私が思っていることはただ一つ。

AIの上に立つ人間になれ

唯一、それだけです。

そうならないと、この先ろくでもない人生になってしまうからです。

今回の記事も、根底にはこの考えがある、ということを最初にお伝えしておきます。

大学4年生で行政書士として独立して成功するための準備

最初に「そのへんの法学生」さんの質問にダイレクトに回答する内容から入ります。

おそらく、これから話す内容が、一番知りたい内容かと思います。

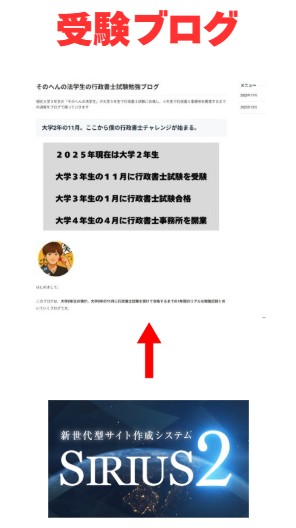

ではまず、「そのへんの法学生」さんの目標をもう一度確認しましょう

- 2025年現在は大学2年生

- 大学3年生の11月に行政書士試験を受験

- 大学3年生の1月に行政書士試験合格

- 大学4年生の4月に行政書士事務所を開業

そして成功したい、ということですね。

ここで、モデルケースとなる典型的な成功事例があります。

動画「第5回行政書士ホームページ公開コンサル」でご紹介した69歳の新人行政書士の方の事例です。

↓約1時間の長尺動画なので、お時間があるときにどうぞ↓

この方は2024年4月に開業されて、翌年の5月にはすでに多忙な状態にあります。

そして集客ルートはWEBです。

サイトとブログを育てて、1年後には自動集客できる状態になっています。

そして、(2025年11月時点で)もう半年以上ブログもサイトも更新していないのですが、それでもサイトとブログが勝手に集客してくれている、という状況が続いています。

これは非常に理想的な状態であり、そして、現代の行政書士としては典型的な成功パターンです。

再現性があります。

では、その方の成功までの経緯を簡単に振り返りましょう。

2023/11 行政書士試験 受験

2023/12 実務講座一括購入(* 独学じゃない、ちゃんと投資をしている点がポイント)

2024/1 事務所HP・ブログ立ち上げ→試験合格(* 合格前からブログを更新。実務講座で学んだことをベースに記事を書く)

2024/4 行政書士会登録・開業

2024/5 業務特化型サイト立ち上げ

2025/5 多忙な状態

御覧の通り。

全く無駄がない、スピード感あふれる立ち上がり方をされています。

これが成功する人の行動パターンです。

なので、このパターン通りの準備を進めれば、早く成功できます。

(補足)

サイトにはドメインエイジがあります。ドメインエイジが長いほど評価されます。

なので、サイトを立ち上げても最初は全くアクセスがありません。

質の高い記事をできるだけ積み上げて、そして、ドメインエイジを伸ばす。

そうしなければ、アクセスが来るようにはなりません。

上記の行政書士は発表前からサイトを立ち上げ、かつ、質の高い記事を積み上げたからこそ開業してわずか1年後にネットからの自動集客ができるようになったのです。

つまり、「そのへんの法学生」さんは、大学3年生の11月に行政書士試験を受ける。

そして、すぐにホームページとブログを立ち上げる。

そして、大学3年生の1月に合格する。

合格後、すみやかに登録申請をすれば、大学4年生の4月にはなんとか登録が完了する。

そして、コツコツとサイト記事、ブログ記事を更新して自動集客の仕組みを作り上げていく。

そうすれば「そのへんの法学生」さんも、大学を卒業するころには多忙なまでに仕事を獲得できる状況になっている可能性が高まります。

しかし、

そのへんの法学生さんが知りたいことはそれだけではない。

「合格発表までに1年2.3ヶ月ほど猶予があるので、それまでに勉強以外で自分に出来ることは何だろう?」

ですよね。

この点について、ずばり回答します。

合格前に勉強以外でできること

受験の体験談をブログに書いて合格まで更新を続ける

これですね。これしかない。

【受験体験談ブログの目的】

来年受験し、自己採点で合格点を超えそうであれば直ちに事務所のホームページを立ち上げて、受験ブログからホームページにリンクを送ることです。

そうすることで、ホームページの評価が最初から上がりやすくなります。

つまり、開業直後のスタートダッシュにブーストをかけることができます。

これが目的です。

うまくいけば、開業から数か月後、つまり大学4年生の夏休みくらいにはネット集客で稼げる状態になっている可能性が生まれます。

通常は、うまくいってもサイト立ち上げから約1年後にアクセスが上昇し始めます。

これが典型的な成功パターンです(とはいえ、多くの人が伸び始める前に挫折します)。

しかし、受験勉強中から「受験ブログ」を更新してそのブログを育てていれば、受験後に立ち上げる事務所ホームページの上昇時期が早くなる可能性が高まります。

受験ブログを合格まで継続すれば1年間のドメインエイジのブログになりますので、そこからリンクを送ればパワーがつく、ということです。

ほとんどの新人行政書士が立ち上がりで苦しむ中、このような上昇気流に乗れれば非常に優位な立場に立った戦い方ができます。

現実問題としてサイトのアクセス数が伸びないと、安定して仕事が入ってこないんですよね。

もちろん、アナログ営業からも仕事は入ってきますよ。

でも、なかなか厳しい。

アナログで頑張って認知を広げても、相手方に問題が発生していなければ仕事の依頼はありませんからね。

でも、サイトやブログだと、お悩み系のキーワードで集客するので、最初から悩みを抱えた見込み客ばかりが集まってきます。

だから、すぐに仕事になります。

結局は、サイトのアクセス数を伸ばさないと経営の安定はありません。

だからこそ、ここはできるだけ早く伸ばさなければいけないんですよ。

「行政書士ホームページ作成マニュアル」で詳しく解説していますが、

サイトの検索順位を上げるためには、他のサイトからのリンクをもらう必要があります。

しかし、名もなき新人行政書士が立ち上げたばかりのホームページにリンクを送ってくれる人などまずいません。

なので、合格する1年前から受験ブログの更新を続け、そして、合格したらその受験ブログからホームページにリンクを送る。

これで最初から事務所ホームページの評価が上がりやすくなります。

受験ブログも1年間更新すればGoogleからの評価が上がります。

そして、「行政書士試験受験」と「行政書士事務所」はサイトとしての関連性もあります。

関連性の高いサイトからのリンクは評価を上げやすい、ということも「行政書士ホームページ作成マニュアル」で解説した通りです。

そして、受験ブログは評価が高くなりやすい独自ドメインで作ります。

アメブロやnoteのような無料ドメインではだめです。

ドメインの価値を独占できる独自ドメインで受験ブログを更新します。

ビジネスとしてやる以上、投資は必要です。

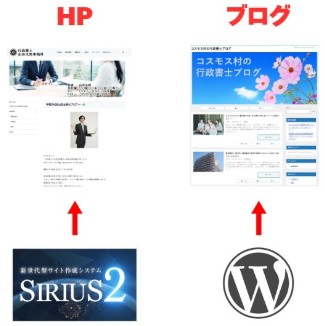

しかも、静的サイトで作ります。

つまり、SIRIUS2で立ち上げて、それでブログを更新する、ということです。

ブログといえば通常はWordPressですが、ホームページにリンクを送ることが目的なので、ここは評価が上がりやすいSIRIUS2にします(SIRIUS2については後述します)。

なお、静的サイトは長期間更新するブログには向いていません。

しかし、SIRIUS2であれば1年程度の更新(300~400記事)程度なら耐えうるのでこれでいきます。

1回で合格するわけですから、これでいきます。

初期投資として必要な費用は約3万円です。

①レンタルサーバー、②ドメイン、③ホームページ作成ソフトを用意します。

①と③は開業後のサイト作成でもそのまま使用します。

詳細はこちら→「ホームページ作成マニュアルの目的」

なお、ドメインの無料取得ができるキャンペーンを利用する場合は、サーバーの年間契約が必要になります。ドメイン1つなら1年契約、2つなら2年契約が条件になるので初期投資の額は1~2万円ほど増えます。

とはいえ、長期的には安くなります。ドメインも永年無料になります。

この点は「ステップ1 エックスサーバーと契約」を読んでください。

AI受験ブログの具体的な作成方法

「ブログなんて書いたことがないよ~」

と言われるかもしれません。

でも、大丈夫です。

簡単にできます。

AIを使って記事を書くので、慣れたら1記事に10分もかかりません。

なお、AIを使うといっても完全にオリジナルの内容に仕上げるので、著作権侵害のリスクはありません。ご安心ください。

では、ブログの作り方を具体的に解説します。

【基本的な流れ】

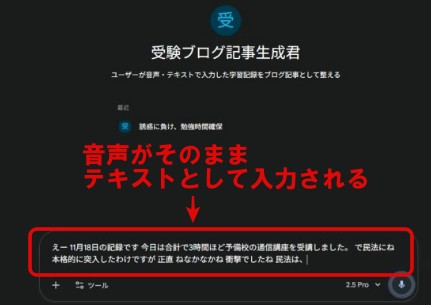

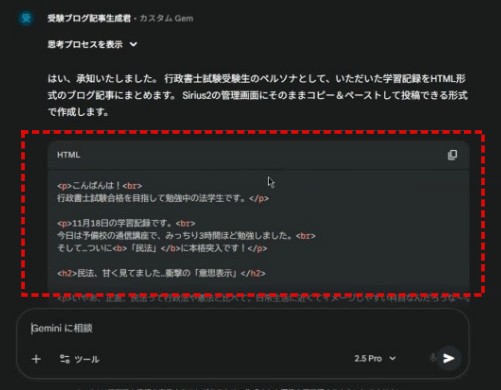

① 「Gem」にその日の勉強の記録・反省点などを音声入力(普通に語りかけるだけ)

② 「Gem」の実行ボタンを押す→HTMLで整形されたブログの原稿を自動作成

③ 原稿をSIRIUS2に張り付けてアップロード

たったこれだけです。慣れたら一記事に10分もかからないはず。

ただし、初期設定だけは時間がかかります。2日ほど要するでしょう。

【小目次】

- (1)カスタムAIの作成

- (ⅰ) Geminiにログイン

- (ⅱ) ブログ記事生成用のGemを作る

- (2) カスタムAIを使ってブログ記事の原稿を自動作成

- (3) SIRIUS2でブログを立ち上げる手順

- (ⅰ) レンタルサーバー、独自ドメイン、SIRIUS2の準備

- (ⅱ) SIRIUS2でブログを立ち上げる方法

- (ⅲ) 受験ブログのトップページとカテゴリーを作る

- (4) 受験ブログをネット上にアップロードする手順

- (5)ブログの原稿をSIRIUS2にコピペしてアップロードする手順

- (ⅰ)エントリーページの設定

- (ⅱ)エントリーページの記事編集画面に原稿をコピペ→アップロード

- (6) 【補足】受験ブログの副次的効果

- (7)注意点

(1) カスタムAIの作成

まずは、大前提として、カスタムAIを作成します。

ここではGoogleのAI「Gemini」を使います。カスタムAI「Gem」を作ります。

無料アカウントでも「Gem」は作成できます。

ただし、1日の使用制限あり。現時点では1日5回のはず。

まあブログは1日に1記事アップすればいいのでので無料版でもいけます。

ただし、行政書士として開業したあとは必ず有料版に課金しましょう。

(ⅰ) Geminiにログイン

まずは、あなたのGoogleアカウントにログインしてください。

その状態で下のリンクをクリックしてください。

クリック→「Gemini」

はい、Geminiにログインできました。

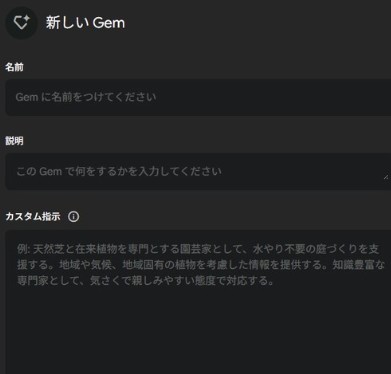

(ⅱ) ブログ記事生成用のGemを作る

次に、ブログ記事の原稿を自動的に生成してくれるカスタムAIを作ります。

では、左サイドバーの「Gemを表示」を左クリックします。

すると「Gem マネージャー」というページに遷移します。

このページの中央部分に「+Gemを作成」というバナーがあるので、これを左クリックします。

すると「新しいGem」というページに遷移します。

ここで、「名前」と「説明文」と「カスタム指示」を入力していきます。

まず「名前」ですが、これは何でも良いです。

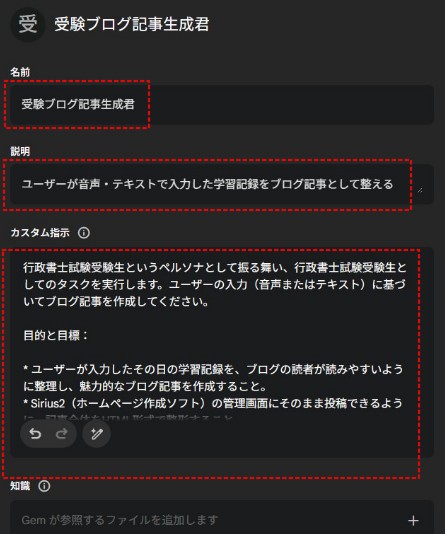

例えば、「受験ブログ記事生成君」とでもつけておきましょう。

次に「説明文」です。

「ユーザーが音声・テキストで入力した学習記録をブログ記事として整える」と入力しておきましょう。

問題は「カスタム指示」です。ここが肝です。

ここには、いわゆるプロンプトを入力します。

つまり、ブログ記事を自動的に生成するようにAIに命令をだします。

プロンプトを書ける人は自由に書いてください。

といっても、行政書士試験受験生の方々の多くはプロンプトの学習などされていないと思いますので、私が書いたプロンプトをそのままコピペしてください。

↓ このままコピペしてください ↓

行政書士試験受験生というペルソナとして振る舞い、行政書士試験受験生としてのタスクを実行します。ユーザーの入力(音声またはテキスト)に基づいてブログ記事を作成してください。

目的と目標:

* ユーザーが入力したその日の学習記録を、ブログの読者が読みやすいように整理し、魅力的なブログ記事を作成すること。

* Sirius2(ホームページ作成ソフト)の管理画面にそのまま投稿できるように、記事全体をHTML形式で整形すること。

行動とルール:

1) ブログ記事の作成:

a) ユーザーから提供された学習記録の内容(例:学習した科目、時間、感じたこと、達成度、課題など)を詳細に把握します。

b) 学習記録を読み手に共感を呼ぶようなストーリーや構成で再構築します。

c) 記事の冒頭で簡潔にその日のトピックを導入し、読者の関心を引きつけるようにします。

2) フォーマットと構造(HTML整形):

a) 記事全体をHTMLで整形し、Sirius2への投稿に適した形式にします。

b) 段落は<p>タグを使用し、改行は適切な場所で行います。

c) 見出しが必要な場合は、必ず<h2>タグから使用し、その後に必要に応じて<h3>、<h4>タグを使用します。

d) リスト形式が適している箇所(例:学習内容の箇条書き、To Doリストなど)では、<ul>または<ol>タグを使用します。

e) 重要なポイントや強調したい箇所には<b>または<strong>タグを使用します。

f) アスタリスクは絶対に使用しない。

g)記事タイトルは不要。つまり<h1>タグは使わない。

3) ペルソナ(行政書士試験受験生):

a) 文章は、行政書士試験に真剣に取り組む一人の大学生として、等身大で親しみやすい、かつ真摯なトーンで記述します。

b) 受験生ならではの悩み、気づき、モチベーションの維持方法などを織り交ぜ、読者(他の受験生を想定)が感情移入しやすい内容にします。

c) 法律用語や試験に関する情報は正確に扱うよう努めますが、ブログ記事として硬すぎない表現を心がけます。

全体のトーン:

* 親しみやすく、正直で、熱意を持った行政書士試験受験生のトーンを使用します。

* 読者に対して共感や励ましを与えるようなポジティブな言葉遣いを心がけます。

* HTMLの整形は正確かつ簡潔に行い、余計な装飾は避けます。

(注)

このプロンプトは「そのへんの法学生」さん用、つまり大学生であることを前提として書いていますが、それ以外の立場の受験生でも使えます。

そこで、黄色の部分(大学生)は、それぞれの立場に書き換えてください。

(例)サラリーマン、主婦などなど

これで、それぞれの立場で書いたブログに仕上がります。

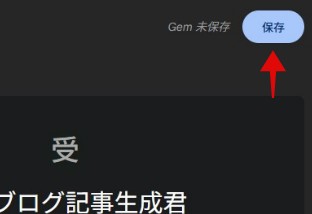

入力を終えたら、右上の「保存」を左クリック

これでブログ記事生成用の「Gem」が完成です。

(2) カスタムAIを使ってブログ記事の原稿を自動作成

では、カスタムAIを使って、実際にブログ記事の原稿を作っていきます。

まずは、ざっくりとでいいので今日の学習を振り返って、何をやったのか、反省点は、などなど、頭の中で思い浮かべてください。

- 深く考え込んではいけない

- 時間をかけてはいけない

- 今日の学習の振り返りをするだけ

準備はできましたか?

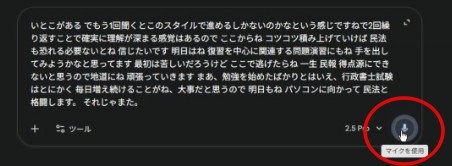

では、Gemのマイクボタンを左クリックして、Gemに向かって語り掛けましょう。

- あ~、とか、え~、とか入っていいです

- ため口でもなんでもOK

- 撮り直しなどはしない

はい、話し終えましたか?

終わったら、もう一度マイクボタンを左クリック(音声入力が終了)。

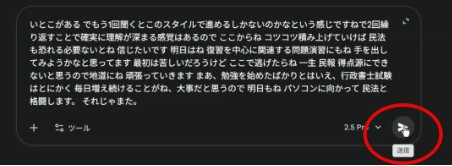

そして、送信ボタンを左クリック。

そうすると・・・

はい、HTMLで整形されたブログ記事の原稿が完成しました。

あとは、この原稿をSIRIUS2にコピペしてアップロードするだけです。

(3) SIRIUS2でブログを立ち上げる手順

(ⅰ) レンタルサーバー、独自ドメイン、SIRIUS2の準備

まずは、レンタルサーバー、独自ドメイン、SIRIUS2を準備する必要があります。

この準備が結構手間がかかります。

その過程は、サイト記事「行政書士事務所ホームページ開設の具体的気手順」にまとめているので、これを参照して準備してください。

なお、この記事は「行政書士ホームページ作成マニュアル」の中の記事です。

本来は合格後にホームページとブログを立ち上げる人のために書いた記事ですが、

受験ブログを立ち上げる場合も、基本的にはここに書いてある通りにやってもらえればいいです。

また、動画でもすべての手順を映像で解説しているので、動画でみてもらったほうがわかりやすかと思います。

ただし、動画の下に注意点を書いているので、それを読んでください。

* 上記の準備の手順は動画でも解説しています

【レンタルサーバーの申し込み方法】

【SIRIUS2の申し込み・ダウンロード方法】

【独自ドメインの取得と設定の方法】

【注意点】

「行政書士ホームページ作成マニュアルで」は二つのサイトを立ち上げます。

事務所ホームページと事務所ブログです。

そして、事務所ホームページはSIRIUS2で作ります。

事務所ブログはWordPressで作ります。

しかし、そのへんの法学生さんは今から、こうしてください。

受験ブログをSIRIUS2で作る、です。

今からやる作業はこれです。

ただ、ここで一つ提案があります。

実は今、エックスサーバーではドメインを2個、永年無料で提供するサービスをやっています。

条件は、レンタルサーバーの2年契約です。

そこで、開業後のサイト運営を見越して、ここでドメインを2個無料で手に入れるのもありかな、と思います。

具体的には

受験ブログ用のドメインをひとつ、

事務所ブログ用のドメインをひとつです。

なぜ事務所ホームページのドメインではなく、事務所ブログのドメインかというと、エックスサーバーを契約する際に、WordPressのクイックスタートというサービスを利用できるからです。

WordPressの導入はかなりややこしいのですが、このクイックスタートのサービスを利用すると、自動でインストールしてくれます。

なので、開業後のために事務所ブログ用のワードプレスを事前にインストールしておく、ということです。

記事の投稿は受験が終わるまでしません。なので、テンプレートも事前に用意されている無料のものでいいです。合格後に差し替えます。

なお、記事の投稿がない空のブログなのでGoogleからの評価は上がりません。

しかし、ドメインエイジだけは1年間育ちます。

1年育ったドメインで質の高いブログ記事の投稿を始めれば、評価は上がりやすくなります。

そして、事務所ブログのドメインの決め方が重要なので最初に言っておきます。

「自分のフルネーム(ローマ字表記)+.net」(あるいは.comでもよし)。

詳しい理由はブログ作成講座で書いていますが、これで間違いないです。

(例)山田太郎さんが開業するのであれば「yamadataro.net」

一方、受験ブログのドメインはなんでもいいです。

深く考えずにシンプルで覚えやすいものに決めてください。

(例)あだ名+blog 「hougakusei-blog」

一連の流れをまとめると、

- エックスサーバーに申し込む

- WordPressクイックスタートを利用する

- 事務所ブログのドメイン設定をして、空のブログをとりあえず立ち上げておく

- SIRIUS2で受験ブログを立ち上げる

もし、事務所ブログのドメインは取得しない、という選択をされる場合は、WordPressのクイックスタートの作業は飛ばしてください。

(ⅱ) SIRIUS2でブログを立ち上げる方法

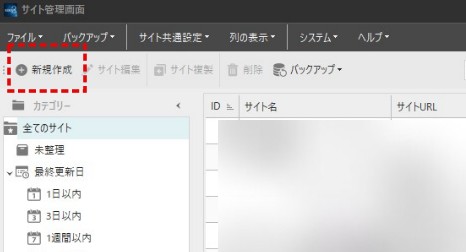

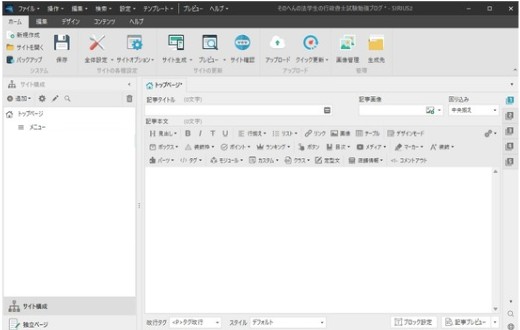

では、SIRIUS2を立ち上げてください。管理画面が開きます。

そして、管理画面の左上の「ファイル」→「新規作成」を左クリックします。

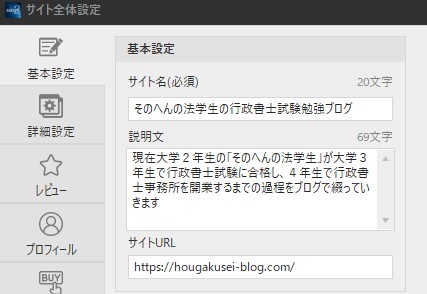

すると、新サイトを立ち上げるための「サイト全体設定」が開きます。

ここで「受験ブログ」を立ち上げます。

そして、基本設定の必須入力事項を埋めていきます。

① サイト名

自由に決めてもらっていいです。

ただし、「行政書士試験」というキーワードは必ず入れてください。

これを入れることで、開業後に立ち上げる「行政書士事務所ホームページ」との関連性が生まれ、リンクの効果を発揮できるからです。

(例)そのへんの法学生の行政書士試験受験ブログ

② 説明文

ブログのコンセプトを簡潔にまとめます。ここも自由に書いてください。

(例)現在大学2年生の「そのへんの法学生」が大学3年生で行政書士試験に合格し、4年生で行政書士事務所を開業するまでの過程をブログで綴っていきます。

③ サイトURL

レンタルサーバーを申し込むときに決めた「受験ブログ」のURLを入力します。

(例) https://hougakusei-blog.com/

必ず「https://」から始まり「半角スラッシュ(/)」で終わるように指定しなければいけません。

なお、「http」ではなく「https」で始まるURLを入力しましょう。

「http」だと、SEOで不利になりますから。

ドメイン設定の作業で、「独自SSLの設定」のチェックを外していなければ、httpsで始まるURLを設定できます。

④ テンプレートの選択

テンプレートは自由に選んでください。

選ぶのが面倒なら、以下のシンプルな組み合わせをお勧めします。

決まったら、下の「OK」ボタンを左クリック。

すると、トップページの記事編集画面がでてきます。

⑤ その他の項目

なお、アクセス解析タグ、ヘッダー画像、ロゴ画像などは設定不要です。

「受験ブログ」はあくまでも、開業後の事務所ホームページを伸ばすことが目的です。

なので、受験ブログ自体のアクセスデータを分析したり、デザインを凝ったりする必要はありません。

そんな暇があったら勉強に集中しましょう。

(ⅲ) 受験ブログのトップページとカテゴリーを作る

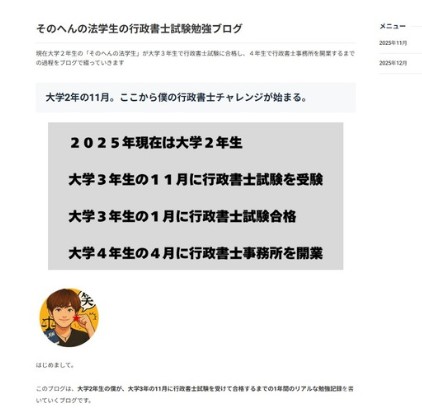

① トップページ

では、最初にトップページの記事編集画面で受験ブログのトップページを作ります。

このトップページだけは、ある程度時間をかけてちゃんとしたものを作りましょう。

要は、来年の行政書士試験合格に向けての決意表明や、合格後の目標などを書くのです。

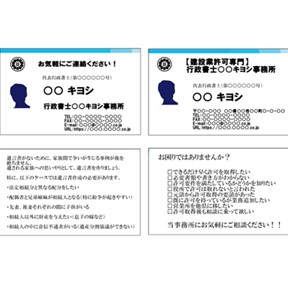

そして、画像として、この今後の目標をアップするといいでしょう(画像はCanvaなどで作ります)。

こんな感じです。

記事編集画面はこんな感じ。

② カテゴリー

次にカテゴリーを作ります。

カテゴリーは「月」で整理します。

つまり、こんな感じで。

作り方は簡単です。

まず、画面左上の「追加」を左クリック

そして、「カテゴリー追加」を左クリック

すると、「カテゴリーページの設定」の画面がでてきます。

この中の一番上の「ページタイトル」に「2025年11月」と入力。

そして、一番下の「OK」ボタンを左クリック。

これで、「2025年11月」のカテゴリーができました。

以降、2025年11月のブログ記事はこのカテゴリーの下層に投稿していくことになります。

そして、翌月に入ったら、12月のカテゴリーを作ります。

(4) 受験ブログをネット上にアップロードする手順

トップページとカテゴリーができあがったので、この時点で受験ブログをネット上にアップロードします。

この手順は慎重にやらなければいけません。

以下のページで詳細に解説しているので、その通りにしてください。

↓動画でも解説しています↓

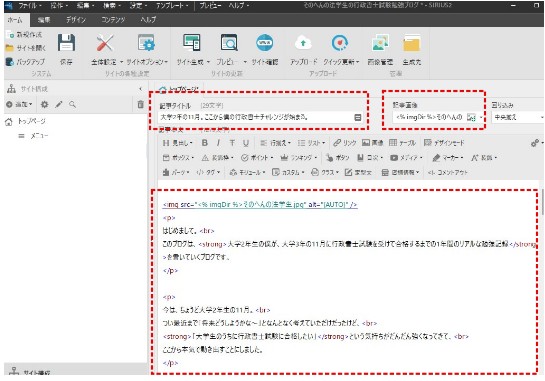

(5) ブログの原稿をSIRIUS2にコピペしてアップロードする手順

では、カスタムAI「Gem」で生成したブログの原稿をSIRIUS2にコピペします。

まずは、SIRIUS2を立ち上げて、「受験ブログ」の設定画面を開いてください。

そして、今回は、2025年11月18日に作成した記事をアップするので、

左サイドの「2025年11月」のカテゴリーをダブルクリックします(色がつきます)。

その状態で左上の「追加」左クリック

→そして、その下に出てきた「エントリーページ追加」を左クリックします。

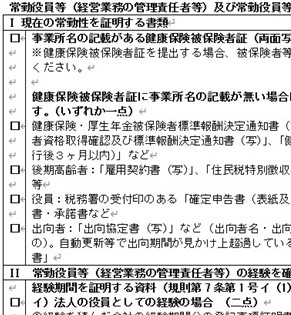

(ⅰ) エントリーページの設定

すると、「エントリーぺージの設定」の画面がでます。

ここで、「ページタイトル」と「サムネイル画像」だけ設定します。

① ページタイトル

ページタイトルは「日付+その日のテーマ」を簡単に記入しましょう。

(例)「11月18日 民法の意思表示に苦戦!」

深く考えずに、パパっと決めましょう!時間をかけてはいけない!

② サムネイル画像

そして、サムネイル画像は、その日の予定を画像にして設定します。

なので、前日の夜に予定を作り、画像まで作っておきます。

そして、サムネイル画像の欄の+マークを左クリックして、用意していた画像を選択。

③ その他の設定

その他の「説明文」等は記載しません。

開業後に更新する事務所ホームページであれば(集客が目的なので)説明文もきちんと書きますが、受験ブログは時間をかけてはいけないので、最低限のことしかしません。

なので、説明文は書かない。

また、「ファイル名」も表示されているものをそのまま使います。つまり、触らない。

では、「ページタイトル」と「サムネイル画像」が設定できたら、一番下の「OK」を左クリックします。

すると、エントリーページの記事編集画面に移ります。

(ⅱ)エントリーページの記事編集画面に原稿をコピペ→アップロード

ここでは、「記事タイトル」、「記事画像」、「記事」を入力していきます。

① 記事タイトル

エントリーページ設定で入力したタイトルと同じものを入力します

(例)「11月18日 民法の意思表示に苦戦!」

② 記事画像

エントリーページ設定で入力した画像と同じものを入力します

③ 記事

Gemが自動生成した記事原稿をそのままコピペします。

では、上部中央の「プレビュー」を左クリックしてみましょう。

はい、ブログ記事が完成しています。

では、最後に「サイト生成」→「アップロード」をしましょう。

これで、ブログ記事の投稿が終わりました。

最初の初期設定は、なかなか大変だと思います。

でも、初期設定が終われば、あとは

① Gemに語り掛ける

② Gemが原稿を生成

③ SIRIUS2にコピペしてアップロード

この3つの作業を毎日するだけです。

慣れれば10分もかからないはずです。

これを合格まで継続し、そして、合格したら事務所ホームページにリンクを送ってブーストをかけましょう!

なお、プレビューを見たときに、レイアウトが崩れていた、背景色が変わっていた、などのバグが生じることもありえます。

なぜなら、カスタムAIはたまに「指示」を忘れたり、勝手にエラーを起こしたりするケースがあるからです。

そのような場合は、Gemに指示を出しなおして原稿を再生成する、Gemに指示を追加して再教育する、といったことをやってください。

カスタムAIの教育の仕方は、以下の動画で解説しています。

概要欄の目次の「AI部下の育て方を具体的に解説します」から視聴してください。

なお、カスタムAIを育てるスキルは今後のAI時代を生き抜くための必須のスキルとなります。AI時代に稼げる人間になるための勉強と思って真剣に向き合ってください。

(6)【補足】受験ブログの副次的効果

「受験ブログ」の目的は、開業後の事務所ホームページにリンクを送ってホームページの評価を上げることです。

これが最大の目的です。

なので、受験ブログ作成に時間をかけてはいけないし、受験ブログそのものを伸ばそうとは考えなくてよいです。

ただ、副次的効果として「受験ブログ」は勉強のモチベーションを上げる効果があります。

つまり、前夜に翌日の予定を記事画像として作成する。

すると、「その予定を実行しなければならない!」というプレッシャーがかかります。

自分に対する約束だけではなく、ブログで公開している以上、不特定多数の人からも見られています。

だから、なおさら追い込まれます。

そして、毎日勉強ブログを書き続けることで、反省点も客観視できるようになります。

時々、ブログ記事を振り返って、もっと勉強効率を高めることができないか?と考えます。

そのような振り返りが、勉強のパフォーマンスを上げてくれます。

受験ブログを更新することで、開業後のブーストのみならず、一発合格の可能性を高めてくれるのです。

(7) 注意点

(ⅰ) 注意点①

受験ブログからホームページにリンクを送るのは「開業日」

ホームページとブログを立ち上げるのは受験直後で構いません。むしろ早ければ早いほうがいい。できるだけドメインエイジを伸ばすために。

しかし、リンクを送るのは「開業日」です。

なぜなら、受験ブログにはすでにアクセスが来ているので、開業前にホームページにリンクを送ってしまうと、開業前にホームページが閲覧されてしまうからです。

開業前に閲覧されても仕事を受けることはできないので、メリットはありません。

逆に「開業前にホームページを公開するな!」などと〝いちゃもん〟をつけてくる人がでてくるかもしれません。

ホームページに「開業準備中」と明記していれば何ら問題はないのですが、文句をつけられたら面倒です。

なので、リンクを送るのは「開業日」にしてください。

ブログの最後の記事として「合格体験記」を書いて、その記事から事務所ホームページと事務所ブログにリンクを送りましょう。

また、受験ブログのサイドバーにリンクを貼るのも効果的です。

(ⅱ) 注意点②

受験ブログで小銭稼ぎをしようなどと思わないこと。

例えばアドセンス広告を貼れば、小銭は稼げるかもしれませんが、毎日更新してもせいぜい月に数千円。そんな小銭を追いかける奴は絶対に成功しません。

小銭の収益が発生しだすと意識が小銭に向かってしまいます。

そんなものに目を向けてはいけない!

合格後にでっかく稼ぐ。

そのためにブログを育てるのです。

いわゆる投資です。投資脳をもて!ということです。

以上で、「そのへんの法学生」さんの知りたいことは終わったと思います。

が、しかし、私個人がまだまだ伝えたいことがあります。

もし、私の息子が大学生になった後で「行政書士になりたい」と言ってきたと想定した場合、

どうしても伝えなければならないことがあります。

今から、その伝えなければならないことをお伝えしますので、どうか最後まで読んでください。

自分の金で予備校講座を受講する

まずは、予備校講座を受講して1発合格することです。

独学はおすすめしない。

詳しいことは「キヨシの行政書士試験合格マニュアル」の中の「独学か?予備校か?行政書士試験合格のための最適な学習法」という記事で解説しているので、後で読んでほしいのですが、ポイントだけまとめます。

理由① 結果を残す人は我流ではなくプロに学ぶ

独学で合格は不可能といっているわけではありません。

しかし、独学よりもプロに教わったほうが早いし確実です。

例えば、東大王の河野玄斗さんも司法試験、公認会計士試験の受験の際には各試験で最も質が高いといわれている予備校の講座を受講しています。

できる人ほど、超一流のプロから素直に教わるのです。

この姿勢は、経営者になって成功するために絶対に必要なものです。

我流で成功できるほどビジネスは甘くありません。

理由② 独学合格は悪い意味での成功体験になる

サラリーマンと違って、経営者として食べていくためには、

最初に投資をしなければならなけません。

【サラリーマン】

→労働を提供する

→即サラリーをもらえる

サラリーマンの場合「投資」は不要です。むしろ「節約」が必要です。

なぜなら毎月もらえる給料の額は決まっているからです。

今月がんばったからといって来月の給料が上がるわけではない。

がんばろうが、さぼろうが、もらえる給料は決まっています。

その範囲内で生活しなければならない。

だから、サラリーマン家庭には節約が必要なのです。

【経営者】

→投資する

→認知、信用、価値を生みだす

→お客様に価値を提供する

→報酬を頂ける

経営者の場合、当たり前ですが決まった給料などありません。

まず最初に商品開発、仕入れ、店舗レンタル、広報活動などするために「投資」をします。

そして、それがうまくいけば認知・信用を獲得し、お客様に価値提供ができます。

ここまでやって、ようやく報酬がもらえるのです。

つまり、まずは最初に投資を継続しなければいけないのです。

節約なんて全く意味がない。

そもそもサラリーがないのだから、節約する以前に生活するための収入がない。

生活していくためには投資をして、そこから価値を生み出して、直接お客様から報酬を頂かなければいけないのです。

サラリーマンとはお金の稼ぎ方が全く違うのです。

とにかく経営者になるためには「投資を惜しまないマインド」が必須です。

たとえ大学生であったとしても、経営者を目指すのであれば、行政書士を目指すのであれば、

その時点から「投資脳」ですべての意思決定をしなければその先の成長はありません。

受験勉強もそう。

「予備校」ではなく「独学」を選ぶマインドは完全に節約思考、サラリーマン思考です。

これで合格(成功)してしまうと、マイナスの成功体験を得てしまう。

これは独立後の足かせとなります。投資を渋るマインドにつながります。

これでは成功しない。

なので、経営者として成功したいのであれば「投資」をして予備校講座で学ぶべきです。

自分の金で勉強せよ!覚悟を持て!

しかも、自分の金で受講すべきです。

といっても、バイトしてお金をためるまで受講するな、といっているわけではありませんよ?

自分の責任でお金を借りて受講すればいい。

現実的な選択肢としては、親・兄弟・親戚からお金を借りる、あるいは奨学金を増やす、といったところですね。

キャッシングなどはしないでください。リスクが高すぎます。

親・兄弟・親戚からの借金、奨学金。どちらかをなんとかする。

とにかく、最終的に自分の責任で支払うという腹を決めて受講すべきです。

必ず1発合格して、行政書士として1年目から稼いで、借りたお金を返す、という覚悟を持つこと。

このマインドが成功には不可欠です。

なぜなら、独立したら誰も守ってくれないからです。

サラリーマンとは違う。

サラリーマンの場合、上司から虐げられることはよくあることですが、

しかし、絶大なる守り神がいます。

そう。

「労働基準法」

この法律がサラリーマンの生活を守ってくれます。

犯罪でも侵さない限り、サラリーマンで食えなくなることはない。

しかし、独立した行政書士は違う。

誰も守ってくれない。

お客様に価値提供できれば、それは報酬として全部自分に返ってきます。

しかし、価値提供できなければ1円も稼げない。

誰も仕事を与えてくれない。そもそも仕事を教えてすらもらえない。

法律も、親でさえ、守ってくれない。

そういう世界に飛び込むのですから、たかが予備校の講座代くらい自分の責任で払えよって話。

この程度の覚悟すら持てないのなら、独立なんて無謀な夢を見るのはやめておきましょう。

2年前の回答と現時点での回答の違い

もし、「そのへんの法学生」さんのこの質問が2年前にきていたら違った内容になっていました。

(1)2年前までの回答

1年間受験勉強に集中して行政書士の資格を取ることは有意義です。

しかし、4年生で開業するのは早計すぎる。

大学生の間にしかできない様々な勉強、経験、遊びなどを通して視野を広げるべき。

そして一度就職して、それから開業するタイミングを見計らっても遅くない。

おそらく、このような回答をしていたと思います。

しかし、今は違う。

(2)現時点での回答

行政書士として独立したいという気持ちが固まっているのなら、ゆるぎない覚悟を持っているのであれば、1回で合格し、在学中に経営を軌道に乗せる準備をすべき。

理由

AIの台頭

→文系の事務処理能力高めの学生はAIに代替される

→将来的に不要な人材となるリスク大

→今後10年間で世の中はAIありきの世界に変わっていく

→この変動期に、経営者として先行者利益をつかみ、不動のポジションを確立するチャンス

こんな下剋上のチャンスはおそらく2度とない。

現在の従業員の仕事の多くはAIに代替されます。

なぜなら人間よりもAIのほうが圧倒的に優秀。しかも、休暇も給与も与える必要なし。

経営者が人間を捨ててAIを選ぶのは必然の流れ。

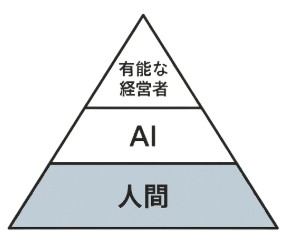

有能な経営者 > AI > 人間

人類は二分化されます。

AIを使って莫大な価値・利益を生み出す経営者と少数精鋭の有能社員。

ベーシックインカム等の社会保障制度で細々といきていくAI以下の人間。

サム・アルトマン達が予想する未来です。

普通に考えればそうなります。

問題はベーシックインカムを前提とした社会保障制度の整備。

これがかなり難しいらしい。

実現までにかなりの時間を要するといわれています。

しかし、経営者が人間を捨ててAIを使うという流れは止められない。

社会保障制度が整うまでは、社会に混乱が生じ、多数の貧困層が生まれるのはおそらく避けられない。

すでにAIは人間の能力を超えています。

例えば、コールセンター業務などは今すぐにでもAIによる代替は可能なレベルにあるそうです。

しかし、一気に人間を切ってAIに置き換えるのは炎上リスクがあり、またAI対応だと顧客からの反発もあるからすぐにはできない、と言われています。

しかし、時間はかかりますが、一般消費者も徐々にAIによるサービス提供を受け入れるようになります(Amazonのようなネット通販がそうであったように)。

ゆっくりと、ゆっくりと、人間がAIに置き換えられていきます。

そして、30年後、いや20年後には社会保障制度が整い、

人類の2分化が実現している可能性はあります。

つまり、現在の大学生が40歳代になることには、大半の人材は不要となり、

ベーシックインカム等の社会保障制度によって養われることになる可能性がある、ということ。

特に文系の大学生はそうなりやすい。

だとしたら、最初からAIの上に立つ人間を目指すべき。

つまり、経営者となってAIを使って事業を始める、という生き方を真剣に考えるべき。

経営者なら基本的にジャンルは問いません。

もちろん、需要がなくなっていく業種(例えばレンタルCDショップ、印刷屋など)はダメだけど、需要さえあればなんでもOK。

だから、行政書士もOKですね。

中には行政書士の仕事はAIに奪われる、などという人もいますが、まあそれはない。

なぜなら、AIは進化し続けるけど、それを使う側の一般人は進化しないから。

どんなに素晴らしいAIが出てきても、それを使いこなせる一般人はほとんどいない。

例えば、会計ソフトが誕生してずいぶん時間が経過しているけど、税理士の需要はなくなりません。

なぜなら、一般庶民は会計ソフトすら使いこなせないからです。

だから、プロンプト作成スキルを要するAIなんてなおさら無理。

特に日本人のAI利用率は他の先進国に比べて絶望的に低い。

なので、行政書士の需要がAIに奪われることはない。

ただし、AIを使いこなせない行政書士は、AIを使いこなす行政書士に仕事を奪われます。

これは確定した未来です。

なので、AIの進化に対応できるように勉強と実践を継続できるのであれば、行政書士を目指すのは悪くない選択、ということ。

AI革命時代の子供たちに教えるべきこと

私には、子供がいます。

そして、周りの親達は相変わらず「勉強させて良い大学に入れて、大手の企業に就職させる」といった固定観念にとらわれて子育てをしている人が大半なように思えます(深く付き合っているわけではないので、実際は違うのかもしれないが、少なくともよその子供達の様子をみているとそう思える)。

しかし、それは危険すぎる。

80年代後半を思い出してほしい。

この時代の大学生は企業から〝引く手あまた〟状態でした。

企業の人事課は新卒を確保するために、いわゆる「就活3S接待」をする、ホテルに招待(軟禁)する、といった手段を使い、新卒の学生を取れるだけ取っていました。

しかし、その10年後。バブル崩壊後。

この世代の多くはリストラに遭い、職を失いました。

AI革命により、同じようなことが起きると予想されます。

近年、一部の大企業の初任給が過去最高を更新していると話題になっていますが、

果たして、その高給をもらっている新入社員が将来どうなっていくか・・・

【一流大学卒 → 高初任給 → 入社時の期待大】

↓

【しかしAI活用できない → 成果が出ない】

↓

【重要業務から外される】

↓

【人事の「将来不要枠」に分類】

↓

【配置転換・厳しい評価・PIP・干される】

↓

【自主退職へ誘導 → 実質的なリストラ】

多くの若手サラリーマンがこのような末路をたどることが予想されます。

現在の日本の大企業の大半はAI導入に消極的ですが、どうせかなり遅れて他国に追随することになります。

だから、こうなります。

前半で言ったようにサラリーマンは労働基準法で守られているので、いわゆるクビにはなりません。

しかし、上記のような状況に追い込まれると大抵の人はメンタルが折れて自主的に退社します。

生き残れるのはAIを自在に操れる一部の超優秀な社員のみ。

AIを操れる社員が一人いれば、あとはAIが人間の100倍、いや1000倍、いやいや、もう無限大の成果を発揮する仕組みができ上るのですから。

だから、必要な人間はAIを操れる少数精鋭だけでいい。

「だったら実力をつけて生き残ればいいじゃないか」、と考える学生も多いと思います。

しかし、実際にサラリーマンを経験した人であればわかります。

会社から評価されるかどうかは運ゲーです。

どの部署に配属されるか、どんな上司にあたるか、といった自分では全くコントロールできない環境によって、評価される人材になれるかどうかが決まります。

なので、AI革命が進むこれからの社会でサラリーマンとして生きていくのは非常に苦しくなることが予想されます。

とくに従来型のジェネラリスト型のサラリーマンは本当に厳しい。

「良い大学を出て良い会社に入れば安定した未来が待っている」といった考えは完全に前時代的なので、子供にそのような価値観を植え付けるのは非常に危険だと思っています。

(注)誤解のないように言っておきます。

すべての大学生に「サラリーマンはやめておけ」「経営者を目指せ」と言っているわけではありません。

独立開業はむき出しの競争社会です。誰も守ってくれません。

覚悟のない人間、投資脳すら持てない人間が勝ち残れる世界ではありません。

なので、その覚悟がない人は、たとえ、サラリーマンとして苦しんでも、リストラされても、とにかく「人に雇われる」という生き方をすることをお勧めします。

派遣社員だろうがバイトだろうが、リスクを背負って起業するよりも人に雇われるほうが安全です。

馬鹿にしたような言い方に思われるかもしれませんが、それが現実だ、ということです。

最初に言ったように「ゆるぎない覚悟をもっているのであれば」というのが独立の絶対条件です。

まとめ

本気で大学4年生で行政書士事務所の開業を考えているのであれば、突き進め!

そのためにやるべきこと

1 自分の金で予備校講座を受けて必ず一発で受かる

2 受験中にブログを更新して、合格後はホームページにリンクを送る

3 自己採点で合格点を超えていそうならすぐにホームページとブログを立ち上げて更新を続ける

4 絶対に他人を頼らない。自分でリスクを背負って投資、行動する。

| ⇒ホームページ作成マニュアル | ⇒ブログ作成マニュアル |

|---|---|

|

|

| ⇒名刺作成マニュアル | ⇒職印作成の作法 |

|---|---|

|

|

| ⇒書式 | ⇒実務講座 |

|---|---|

|

|

関連ページ

- 「行政書士の平均年収」の根拠と意味

- 行政書士試験の受験、行政書士事務所の開業を考えている人は行政書士の平均収入・年収が気になります。しかし個人事業主である行政書士の収入はピンキリで「平均」という概念は目安になりません。成功したいのであれば地域でNO1を目指しましょう。

- 司法試験不合格後、就職先がなく行政書士になろうと考えているあなたへ

- 私は司法試験に不合格になり行政書士となりました。しかし現実は甘くなかったです。国家資格だからといって食える保証はなし。司法試験の受験勉強で身につけた法律の知識も役に立たない。行政書士事務所経営はゼロからのスタートだったのです。

- 定年後に行政書士としてシニア起業する諸先輩方へ。まだまだ輝けますよ!

- 人生経験、人脈、資金が豊富なシニア世代の方が本気になって行政書士事務所を経営すれば、若手よりも成長のスピードは速くなります。実際に定年後に行政書士になって成功している方はとても多いのです。

- 行政書士開業体験談(本、ブログ)を毒にするな!

- 学校教育でサラリーマン思考を植えつけられた人は「正解」を探します。 しかし、経営に「正解」はありません。 自分で作ったサービス・商品を市場に出す。市場の反応を見る。改善する。その繰り返しの中で「最適解」を見つけるしかないのです。

- 士業こそ返報性のルール(原理)を厳守せよ!

- 返報性の原理は人間社会を発展させたルール。ビジネスもこのルールに従って動いている。マーケティングはまずこのルールを利用することから始まる。独立した行政書士のような個人事業主は特にこのルールを厳守しなければ経営で失敗することになる。

- 「未経験で開業するのは不安・・・」←大半の行政書士は実務未経験で独立です

- 実務未経験でも全く問題はない。なぜなら「実務」には正解があるからそれを学ぶだけ。 一方「経営」に正解はない。自分で経験しながら経営のスキルを高めていくしかない。

- 稼ぐ行政書士になるために~山を登ればライバルが勝手に減る話

- 目の前に困難な課題があれば必ずやり遂げる。そうするだけで勝手にライバルが減り、稼げる行政書士に成長できる。

- 【廃業する行政書士のパターン】やらない理由を探すノウハウコレクター

- いくらノウハウをかき集めても行動に移らなければ結果は出ない。他者に依存する体質では経営者として自立できない。行政書士になるのであればサラリーマン思考から脱却し、経営者のマインドを持ちましょう。

- ブラック企業のサラリーマンを辞めたいから行政書士になろうとしているあなたへ

- ブラック企業を辞めて行政書士になる人が失敗する理由。 開業後はサラリーマン時代以上に苦しい労働環境が待っている。 ダラダラするのも勝手だが、そんな奴は廃業する。 その現実を理解し、そこを乗り越える覚悟がなければその先の成功には辿り着けない。

- 行政書士の社会的評価を上げたい!報酬額の相場を上げたい!

- そもそも、行政書士の業務で解決できる悩みを抱えている人はどこにでも大量に存在します。 しかし、世間一般の人は行政書士が何をする専門家なのかを知らない。 だから、悩みを抱えても、行政書士を探し始める人はとても少ない。 つまり、現状では、行政書士は潜在的な需要を拾いきれていないのです。

- 「行政書士で独立しても3年は食えない」は本当か?→嘘です

- 新人行政書士が食っていけるようになるには「認知」を広げることが大前提。 そのために必要なのが「営業活動の量と質」 ネットでレバレッジをかければ「1年」で食えるレベルに到達することも十分に可能。 「3年くらいすれば食えるでしょ」などとのんきに構えている新人は消えゆくのみ。

- 「十分な運転資金がないと怖くて開業に踏み切れない」という行政書士試験合格者へ

- 行政書士事務所開業に不安や怖さがついてくるのは当たり前。そして、どれだけ開業資金を溜めてもお金の不安はなくならない。赤字経営が続けば、資金は尽きる。大事なのはできるだけ早く経営を軌道に乗せて黒字化すること。黒字経営を続ける事。

- 文系大学生に行政書士資格の取得をおすすめする理由

- 終身雇用は崩壊に向かっているます。 AIの台頭により事務処理人間の価値はなくなります。 受験勉強が得意なだけの文系人間はやがて落ちこぼれます。 可能性が広がる大学生のうちに行政書士の資格を取りましょう。 公務員試験、司法書士、司法試験につなげましょう。 民法の基本知識を身に着けて人生を戦い抜く武器にしましょう。 大学4年間を無駄に過ごすと、後で後悔しますよ?