文系大学生に行政書士資格の取得をおすすめする理由

この記事は大学生の皆さんに向けて書いた記事です。

特に、文系の大学生への強いメッセージを込めています。

大学4年間を無駄に過ごすな!

このメッセージを多くの文系大学生に伝えたいです。

文系の大学生は危機感を持て

理系の大学生は、大学での勉強、特に研究に力を入れて専門性を高めて社会に出ていくことができます。

特に大学院生の研究成果は企業から評価されます。

大学で身に着けた学問をそのまま仕事に活かせるのが理系の強みです。

しかし、文系の場合、大学で学んだことを直接仕事に活かせるという事は考えにくい。

就職の際も、専門性が評価されるというよりは、出身大学の偏差値、ネームバリューで選ばれるというのが現実でしょう。

法学部や経済学部を出ても、国家資格を取得していなければ専門性があるとは評価されません。

だから、というわけでもないでしょうが、

文系の大学生は4年間を遊んで過ごすといったパターンが多いようです。

定期試験は過去問や借りたノートで無難にパスし、

後はサークル活動やバイトで楽しい毎日を過ごす。

いわゆる〝人生の夏休み〟を謳歌する、というやつです。

一昔前までは、それも悪くはなかったです。

たくさんの友人を作ることは人生の財産にもなりますし、

コミュニケーション能力が高くなったりもします。

バイトをすることで社会を垣間見ることにもなるでしょう。

大学生活をぞんぶんに楽しんで、就職し、それから社会人として成長していく。

これが文系大学生の典型的なルートだったと言っていいでしょう。

しかし、もうそんな時代は終わりました。

みなさんの親世代には当たり前だった年功序列や終身雇用制度は完全なものではなくなってきています。

最初に入社した会社に定年まで勤められるといった保証はありません。

そして、極めつけがAIの台頭です。

これは、事務処理能力しかとりえのない人材が不要になることを意味します。

そう。受験だけが得意な文系人間は価値がなくなってしまうのです。

文系の大学生は危機感を持たなければいけません。

昭和、平成の文系大学生のように4年間を遊んで過ごしたら、

後の人生で落ちこぼれることになります。

だからこそ、大学の4年間を無駄に過ごしてはいけません。

大学生の間に専門性を高めるための勉強をすべきです。

では、何を勉強すればいいのか?

例えば、「俺は裁判官になるために法学部に入学したんだ!」といった明確な目標があって大学に進学した人であれば、その目標に向けた勉強をすればいいでしょう。

しかし、大半の文系大学生はそうではありません。

なんとなく法学部に入った、たまたま受かった学部が経済学部だった、という学生が多いはず。

そういう学生さんは、とりあえず短期間で一通り学べることから始めると良いと思います。

短期間集中して学習し、そして、その分野への興味が深まれば、そこからさらにステップアップしていく。

このような方向性で勉強を進めれば、自分に合ったスキルが高まりやすいはずです。

この点については、

「【大学生必見】絶対に後悔しない大学生の夏休みの過ごし方|ココシロインターン」という記事が有益な情報をまとめてくれています。ぜひ、参考にして、自分が学びたいものをみつけてください。

そして、私としては、行政書士試験の勉強を特におすすめしたいです。

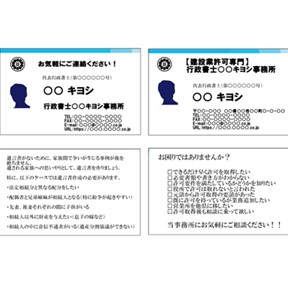

そりゃ、私自身が行政書士ですからね。

当然、そうなります。

大学生に行政書士試験の受験をおすすめる二つの理由

しかし、それだけではありません。

私が大学生のみなさんに行政書士試験の勉強をおすすする理由が二つあります。

① 人生で必ず関わることになる民法の基本を学べる

② 他士業の試験、公務員試験の土台となる

これがあるからこそ、大学生のみなさんには行政書士試験の勉強をおすすめしたいのです。

人生と民法は切っても切り離せない

成年(18歳)になったら親の同意なしに契約を結ぶことができます。

逆に言えば、民法上の特別の保護がなくなるということです。

なので、何らかのミスをした場合、トラブルが起こった場合、自分で解決しなければいけません。

自分自身が契約上の債務者になるのです。

こんなとき、民法の基本的な知識があれば、損害を最小限に止めることもできるでしょう。

しかし、何の知識もないと、相手の言いなりになって損害が拡大する、といった事態にもなりえます。

そう。

民法の知識は人生をスムーズに生きていくための武器になるのです。

備えておくべき知識なのです。

また、社会人として仕事をしていくうえでも、契約に関わる場面が多々あります。

この場面でも、契約法の基本的知識があれば、仕事がスムーズに進みます。

逆に、なんら知識がないと、最初からリスクを抱えることになります。これは危うい。

一社会人として、契約法の知識をもっていることは大きな武器となり、

また、その武器を現場で上手く使えれば、社会人としての評価も高くなります。

法律家になるならないに関わらず、社会に出る前に契約法の基本は身に着けておくべきです。

また、親族間で相続がなされるケースにも必ず遭遇します。

この場合も、相続に関する基本的な知識があれば、事前の準備もできるし、トラブルを避けることもできます。

このように人生を送る過程で、民法は常に関わりを持ち続けます。

だからこそ、大学生のうちに民法の基本は知っておくべきなのです。

そして、民法の基本を学ぶきっかけとして、行政書士試験に挑戦して欲しいと思います。

行政書士試験の勉強のメインは民法ですから。

受験勉強を始めたら嫌でも民法の基本が身につきます。

合格するしないにかかわらず、そこで得た知識は一生使える武器になります。

他士業試験、公務員試験の土台になる

行政書士試験の主たる科目は民法、行政法です。この2科目に重点を置いて勉強します。

そして、公務員試験においても、民法、行政法は主要科目です。

なので、行政書士試験の勉強は公務員試験に直結します。

文系大学生の就職先として、公務員は人気の職種の一つです。

「民間で気に入ったところが見つからなければ公務員もいいかな・・・」と漠然と考えている大学生も多いでしょう。

なので、大学2年生くらいで行政書士試験を受けて(できれば合格して)、それから本格的に公務員試験の勉強を始める、というルートを歩むのも合理的だと思います。

また、民法は司法書士試験、司法試験など、他士業の試験でもメイン科目です。

憲法、商法も試験科目ですね。行政法は司法試験でも出題されます。

なので、1年ほど行政書士試験の勉強をして合格し、「あ、私、法律の勉強向いてるかも」と思ったら、司法書士、司法試験の勉強にステップアップするというのもよくあるパターンです。

難易度が非常に高い司法試験にいきなり挑戦するのは腰が引ける、という人も多いでしょうし、実際にリスクも高いです。

向いていないのに何年も司法浪人をしてしまうと、人生設計が狂ってしまいます。

しかし、例えば大学1年生から行政書士試験の勉強を始めて2年生で合格した。法律の勉強が楽しい、向いている、と思える人であれば、あと2年間司法試験の勉強にかけてみる、というのはリスクもなく、意義のある挑戦になると思います。

仮に4年生で合格できなくても、そこで方向転換して民間企業に就職できるでしょう。そしてサラリーマンが向いていなければ行政書士として独立するカードも持っている、というのは悪くないポジションでいられるはずです。

要するに、大学在学中に、それもできるだけ若い学年のうちに行政書士試験を受けて合格することで、その後の人生の選択肢が広がります。

資格は一度取ったら一生ものなので、ダラダラと4年間遊んで過ごすくらいなら、ぜひ挑戦してみましょう。

行政書士試験の学習方法

行政書士試験は独学で合格できる人もいます。

ただし、完全に独学で合格したという人は少数派です。

やはり予備校を利用して学習する方が合格の可能性は高くなります。

受験勉強でもスポーツでもなんでもそうですが、我流でやるよりもプロに教えてもらった方が確実です。あさっての方向に進まずに、最短距離で上達します。

4年間しかない大学生活を有効に使うためにも予備校を利用して1回で確実に合格しましょう。

詳しくは、「キヨシの行政書士試験合格マニュアル」を参照してください。

独学、予備校利用、両方の受験勉強の進め方を具体的に解説しています。

なお、学部は法学部でなくても全く問題ありません。

他学部の学生でも正しい学習方法を継続すれば合格できます。

というか、法学部だから行政書士試験に受かりやすいというものではありません。

なんなら、司法試験でも同じです。

なぜなら、大学の授業はほとんど役に立たないからです。

大学の文系はクソまずい学食。

学生が店を選べないから、料理人の腕が上がることはないのです。

学生にその店の料理を食べる義務があるので、文句すらいえないのです。

だから予備校に生徒が集まるのです。

行政書士試験の学習を始める時期

1年生の後期くらいから始めることをお勧めします。

入学当初から勉強を始めるのはちょっと・・・と思いますよね。

苦しい受験勉強から解放されたのですから、半年くらいはのんびり楽しく過ごして良いでしょう。

でも、半年も遊べば飽きてくるだろうし、このままでいいのかな?と感じてくるはずです(感じない奴はヤバイ)。

そこで、そんな気持ちが出てきたら勉強へのモチベーションも上がってくるはず。

そこで勉強開始です!

いや、もうちょっと遊びたい・・・と思っているそこのあなた!

よく考えてください。

大学生1年生が持つ可能性は大きいですよ。

しかし、学年が上がるごとにその可能性はじわじわと小さくなっていきます。

そして、何もせずに3年生の後半あたりになってしまうと、もう就職活動をするしかない、というのが現実です。

なお、例えば、4年生になって司法試験の勉強を始めるような人もいますが、それはお勧めできません。

なぜなら、法律の勉強、特に司法試験の勉強には向き不向きがあるからです。

向いているかどうかもわからずに4年生から司法試験の勉強を始めたりしたら人生を大きく狂わせる危険があります。

実際に人生が狂ってしまった人は過去に大量に存在します。

せっかく苦労して手に入れた大卒チケットがゴミになってしまうのです。

なので、法律の勉強を始めるのであれば、できるだけ早く。

そして、自分に向いているかどうかを若い学年のうちに見極めるのです。

なので、1年生後期から受験勉強を始めて、2年生の11月の試験で合格することを目標としましょう。

そして、2年生で合格できれば、そこからステップアップして公務員試験を目指すもよし。

司法書士や司法試験を受けるもよし。

あるいは、他の勉強を始めて、さらなる可能性を見つけるもよし。

大学生、特に若い学年のうちは可能性が満ち溢れています。

この時期に、スキルに直結する学習をすることで、その可能性が現実味を帯びてきます。

無駄に過ごしてはいけません。

学生だからこそできるスキルアップに挑戦していきましょう!

まとめ

終身雇用は崩れつつあります。

AIの台頭により事務処理人間の価値はなくなります。

受験勉強が得意なだけの文系人間はやがて落ちこぼれます。

可能性が広がる大学生のうちに行政書士の資格を取りましょう。

公務員試験、司法書士、司法試験につなげましょう。

民法の基本知識を身に着けて人生を戦い抜く武器にしましょう。

大学4年間を無駄に過ごすと、後で後悔しますよ?

| ⇒ホームページ作成マニュアル | ⇒ブログ作成マニュアル |

|---|---|

|

|

| ⇒名刺作成マニュアル | ⇒職印作成の作法 |

|---|---|

|

|

| ⇒書式 | ⇒実務講座 |

|---|---|

|

|

関連ページ

- 「行政書士の平均年収」の根拠と意味

- 行政書士試験の受験、行政書士事務所の開業を考えている人は行政書士の平均収入・年収が気になります。しかし個人事業主である行政書士の収入はピンキリで「平均」という概念は目安になりません。成功したいのであれば地域でNO1を目指しましょう。

- 司法試験不合格後、就職先がなく行政書士になろうと考えているあなたへ

- 私は司法試験に不合格になり行政書士となりました。しかし現実は甘くなかったです。国家資格だからといって食える保証はなし。司法試験の受験勉強で身につけた法律の知識も役に立たない。行政書士事務所経営はゼロからのスタートだったのです。

- 定年後に行政書士としてシニア起業する諸先輩方へ。まだまだ輝けますよ!

- 人生経験、人脈、資金が豊富なシニア世代の方が本気になって行政書士事務所を経営すれば、若手よりも成長のスピードは速くなります。実際に定年後に行政書士になって成功している方はとても多いのです。

- 行政書士開業体験談(本、ブログ)を毒にするな!

- 学校教育でサラリーマン思考を植えつけられた人は「正解」を探します。 しかし、経営に「正解」はありません。 自分で作ったサービス・商品を市場に出す。市場の反応を見る。改善する。その繰り返しの中で「最適解」を見つけるしかないのです。

- 士業こそ返報性のルール(原理)を厳守せよ!

- 返報性の原理は人間社会を発展させたルール。ビジネスもこのルールに従って動いている。マーケティングはまずこのルールを利用することから始まる。独立した行政書士のような個人事業主は特にこのルールを厳守しなければ経営で失敗することになる。

- 「未経験で開業するのは不安・・・」←大半の行政書士は実務未経験で独立です

- 実務未経験でも全く問題はない。なぜなら「実務」には正解があるからそれを学ぶだけ。 一方「経営」に正解はない。自分で経験しながら経営のスキルを高めていくしかない。

- 稼ぐ行政書士になるために~山を登ればライバルが勝手に減る話

- 目の前に困難な課題があれば必ずやり遂げる。そうするだけで勝手にライバルが減り、稼げる行政書士に成長できる。

- 【廃業する行政書士のパターン】やらない理由を探すノウハウコレクター

- いくらノウハウをかき集めても行動に移らなければ結果は出ない。他者に依存する体質では経営者として自立できない。行政書士になるのであればサラリーマン思考から脱却し、経営者のマインドを持ちましょう。

- ブラック企業のサラリーマンを辞めたいから行政書士になろうとしているあなたへ

- ブラック企業を辞めて行政書士になる人が失敗する理由。 開業後はサラリーマン時代以上に苦しい労働環境が待っている。 ダラダラするのも勝手だが、そんな奴は廃業する。 その現実を理解し、そこを乗り越える覚悟がなければその先の成功には辿り着けない。

- 行政書士の社会的評価を上げたい!報酬額の相場を上げたい!

- そもそも、行政書士の業務で解決できる悩みを抱えている人はどこにでも大量に存在します。 しかし、世間一般の人は行政書士が何をする専門家なのかを知らない。 だから、悩みを抱えても、行政書士を探し始める人はとても少ない。 つまり、現状では、行政書士は潜在的な需要を拾いきれていないのです。

- 「行政書士で独立しても3年は食えない」は本当か?→嘘です

- 新人行政書士が食っていけるようになるには「認知」を広げることが大前提。 そのために必要なのが「営業活動の量と質」 ネットでレバレッジをかければ「1年」で食えるレベルに到達することも十分に可能。 「3年くらいすれば食えるでしょ」などとのんきに構えている新人は消えゆくのみ。

- 「十分な運転資金がないと怖くて開業に踏み切れない」という行政書士試験合格者へ

- 行政書士事務所開業に不安や怖さがついてくるのは当たり前。そして、どれだけ開業資金を溜めてもお金の不安はなくならない。赤字経営が続けば、資金は尽きる。大事なのはできるだけ早く経営を軌道に乗せて黒字化すること。黒字経営を続ける事。

- 合格後の独立に向けて、行政書士試験の受験勉強中にできることはありますか?

- 本気で大学4年生で行政書士事務所の開業を考えているのであれば、突き進め! そのためにやるべきこと。 1 自分の金で予備校講座を受けて必ず一発で受かる。 2 受験中にブログを更新して、合格後はホームページにリンクを送る。 3 自己採点で合格点を超えていそうならすぐにホームページとブログを立ち上げて更新を続ける。 4 絶対に他人を頼らない。自分でリスクを背負って投資、行動する。